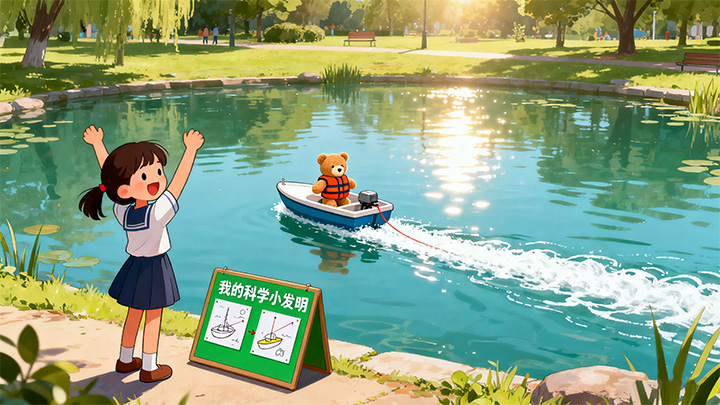

这是一个让小朋友自己动手,创造一艘能自己前进的小船的趣味实验!它能生动地展示动能与弹性势能的转换。

一、 实验目标

-

知识目标: 初步理解“弹性势能”与“动能”之间的转换关系。

-

技能目标: 锻炼动手制作能力、手眼协调能力和观察能力。

-

情感目标: 激发对科学实验的兴趣和好奇心,培养探索精神和解决问题的能力。

二、 实验准备材料 (每份)

-

核心材料:

-

一块泡沫块 (可以从水果包装盒、快递保温箱上获取,约长10-15厘米,宽5-8厘米,厚2-3厘米)

-

一根橡皮筋 (中等大小,不要太细)

-

一个冰棒棍 (或一小块硬纸板)

-

一把安全剪刀 (低龄儿童需在家长帮助下使用)

-

一盆水 (浴缸、水槽或大的塑料盆)

-

-

可选装饰材料:

-

彩笔、贴纸、牙签、小纸片(用来做小船旗帜和装饰)

-

三、 安全须知 (实验前务必强调!)

-

防水工作: 实验最好在浴室、厨房水槽或户外进行,避免把地板弄湿滑倒。

-

工具使用: 使用剪刀时,低龄儿童必须由家长全程协助。

-

安全教育: 提醒孩子这是实验小船,不能乘坐真人哦!

-

实验后: 记得把材料收好,养成良好的实验习惯。

四、 实验步骤 & 科学原理 (分龄版)

A. 基础版 (适合3-6岁幼儿)

这个版本由家长主导制作,孩子主要负责装饰和观察,感受神奇的“动力”。

-

制作船身: 家长将泡沫块的一端剪成尖尖的船头形状,另一端是平的作为船尾。

-

安装“马达”:

-

在船尾的中间位置,用剪刀尖小心地刻出一个小缺口,刚好能卡住冰棒棍。

-

把橡皮筋套在冰棒棍的中间。

-

将套着橡皮筋的冰棒棍卡在船尾的缺口上,橡皮筋现在应该垂在船尾下方。

-

-

装饰小船: 让孩子用彩笔和贴纸为小船画上窗户、旗帜,给它起个名字,比如“探索号”!

-

上紧发条:

-

请孩子用手向后旋转冰棒棍(就像上发条一样),多转几圈,橡皮筋就会被拧紧。问孩子:“橡皮筋现在是什么形状?感觉怎么样?” (变皱了,绷紧了)

-

-

动力航行!

-

将小船轻轻放入水中,松开手!

-

观察与提问: “小船怎么样啦?”、“冰棒棍在做什么?” (冰棒棍会快速反向旋转,像一个小螺旋桨,推着小船前进)

-

B. 进阶版 (适合7-12岁儿童)

这个版本鼓励孩子自己动手完成,并引导他们进行更深入的思考和探索。

-

设计与制作: 让孩子自己设计并切割船身形状,思考哪种形状在水里阻力更小。

-

安装与调试: 自己完成安装橡皮筋和冰棒棍的步骤,并调试橡皮筋的松紧度。

-

提出假设:

-

问: “如果我们把橡皮筋多绕几圈,小船会跑得更久还是更快?”

-

问: “如果换一根更粗更长的橡皮筋,会怎么样?”

-

问: “冰棒棍的形状(比如把它剪成螺旋桨的形状)会影响小船的速度吗?”

-

-

实验验证:

-

让孩子记录橡皮筋缠绕的圈数(如10圈、20圈、30圈)和小船航行的时间或距离。

-

通过改变变量(圈数、橡皮筋、桨叶形状),验证自己的假设。

-

-

总结与分享: 鼓励孩子用图画或文字记录实验过程,并向家人朋友解释其中的科学原理。

五、 核心科学原理讲解 (给家长和老师)

-

能量转换: 当我们旋转冰棒棍拧紧橡皮筋时,我们做功,把能量储存到了橡皮筋里,这种被储存的能量叫做弹性势能。当我们松开手,橡皮筋要恢复原状,就会释放储存的能量,带动冰棒棍反向旋转。旋转的冰棒棍拨动水,水就给小船一个反作用力,推动小船前进。这时,弹性势能就转换成了小船运动的动能。

-

类比解释: 可以把它比作一个玩具发条车——上紧发条(储存能量),松开后小车就跑了起来(释放能量)。

六、 拓展与挑战

-

船体设计大赛: 试试不同的船体形状(方头、圆头、尖头),看哪种船跑得最快?

-

动力升级: 尝试把两根橡皮筋串在一起,动力会更足吗?

-

螺旋桨改造: 能把冰棒棍剪成真正的螺旋桨形状吗?效果会更好吗?

-

航行比赛: 和家人或小伙伴一起制作小船,来一场激动人心的航行比赛吧!

祝您和小朋友玩得开心,在实验中收获知识与乐趣!

评论(0)